En busca del oro carmesí

El sol todavía no ha salido. Es el último domingo de octubre y estamos a varios grados bajo cero. El parabrisas de la furgoneta está cubierto de hielo; pero los manchegos se preparan para una fiesta muy esperada, después de días de intenso trabajo. Amy Randall viaja a La Mancha para ayudar a recoger la especia más cara del mundo.

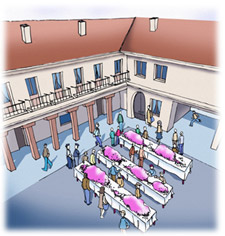

He llegado a La Mancha para asistir al tradicional concurso de la Monda de la Rosa  del Azafrán, que se celebra, el último domingo de octubre, en la gran plaza de Consuegra.

del Azafrán, que se celebra, el último domingo de octubre, en la gran plaza de Consuegra.

La plaza está tan llena de gente que apenas se puede pasar. Los jóvenes van vestidos con trajes típicos; un grupo de danzas interpreta los bailes regionales y en unos puestos improvisados se pueden degustar los sabrosos quesos manchegos.

Las mesas para el concurso están preparadas. Sobre los manteles blancos hay montones de flores malva, las rosas del azafrán, que guardan en su interior unos valiosos estigmas.

Las mesas para el concurso están preparadas. Sobre los manteles blancos hay montones de flores malva, las rosas del azafrán, que guardan en su interior unos valiosos estigmas.

Estos diminutos estigmas son los verdaderos protagonistas de la fiesta, porque con ellos se hace el azafrán, la especia más cara del mundo, que se usa tradicionalmente en la cocina española para dar sabor y el color amarillo a platos típicos como la paella. El uso de esta especia es muy antiguo. Se han encontrado restos de azafrán en las momias egipcias; Homero lo menciona en sus escritos y los romanos crearon con él un afrodisíaco.

El mismo día del concurso, la familia de José Moya, que me ha invitado a asistir a las fiestas, se levanta antes de salir el sol. Están cansados después de varios días de duro trabajo, pero entre ellos reina un ambiente festivo. Para ellos, como para tantas otras familias de la zona, hoy es el último día de la cosecha del azafrán y sólo les quedan por recoger las flores de un campo.

Después de desayunar, cargamos en la furgoneta las cestas de mimbre; rascamos el hielo de los cristales y salimos al campo manchego. Todavía estoy medio dormida y no me parecen la hora y el lugar más adecuados para recoger la famosa y delicada especia.

Con las primeras luces del día, compruebo que los campos pedregosos que rodean al pueblo han florecido.

—Es el día del manto —dice la abuela que está sentada a mi lado—. Se llama así al día en que salen la mayoría de las rosas, cubriendo los campos de un manto de flores.

La abuela tiene razón; cientos de pequeñas flores malva crecen en líneas paralelas. La familia sale rápidamente de la furgoneta; cada uno coge una cesta y se sitúa al principio de una de las filas de flores y sin decir nada, empieza a recogerlas.

—¿Por qué tienen tanta prisa? —le pregunto, bostezando a José—. ¿Va a empezar el concurso?

—No, el concurso es dentro de unas horas —me responde—, pero antes tenemos que recoger las rosas de nuestro campo y hemos de hacerlo pronto, antes de que salga el sol. Las flores, mojadas con el rocío, deben recogerse cerradas y enteras. Cuando el sol las abre es muy difícil recogerlas intactas.

Muy decidida, me uno al grupo empezando por una de las filas, pero, pronto me doy cuenta de que el trabajo es más duro de lo que pensaba. Hay que doblar la espalda para recoger unas flores que apenas pesan unos gramos; pero mis compañeros, acostumbrados al trabajo, siguen agachados, recogiendo una fila tras otra, casi sin parar.

En unas pocas horas, hemos conseguido recoger todas las flores del campo y con las cestas llenas volvemos a la furgoneta. Vamos a llevarlas al pueblo antes de dirigirnos a Consuegra, al concurso de la monda.

—¿Cuánto azafrán crees que hemos recogido? —le pregunto a José—, aquí hay un montón de flores.

—No te hagas ilusiones —me contesta— la nuestra es una producción muy pequeña, familiar. Hacen falta nada menos que 80 000 flores para producir una libra (460 gr) de azafrán. Por eso es tan caro, porque el proceso de producción se hace a pequeña escala y es largo e intensivo. El precio sube y baja según la producción y la demanda, pero ha habido veces que el precio del azafrán ha sido más caro que el oro.

—Ya estamos lle gando a Consuegra —exclama Isabel, la mujer de José.

gando a Consuegra —exclama Isabel, la mujer de José.

Y me alegro porque el traqueteo de la furgoneta está acabando con mis huesos.

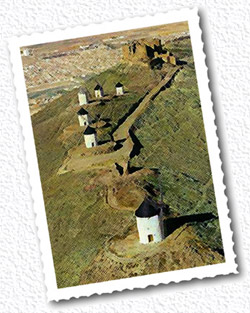

En el horizonte aparece la línea de molinos de viento sobre la colina y pienso en Don Quijote, el famoso héroe de La Mancha. Hoy también se celebra el Día Mundial de los Molinos de Viento.

En el horizonte aparece la línea de molinos de viento sobre la colina y pienso en Don Quijote, el famoso héroe de La Mancha. Hoy también se celebra el Día Mundial de los Molinos de Viento.

El concurso está a punto de empezar. Consiste en sacar, en el menor tiempo posible, los estigmas de cien flores. Participar en el concurso requiere una gran destreza y ganarlo es, para los manchegos, un gran honor y un premio a un trabajo duro que, sin embargo, hay que hacer con mucha delicadeza. José Moya va a tomar parte en él.

—Yo lo gané una vez hace diez años —comenta la abuela orgullosa—, pero ahora con la artritis ya no tengo ligereza en los dedos.

Cuando se da la señal, todas las manos empiezan a moverse con una agilidad asombrosa. Con una gran suavidad y rapidez, los concursantes van sacando los estigmas de las flores. Los dedos se van tiñendo de amarillo a medida que los platos se van llenando de unos hilillos rojos que brillan al sol de la mañana sobre los platos blancos. Las manos de José, unas manos de campesino, acostumbradas a la tierra áspera, se convierten, mientras dura el concurso, en ligeras mariposas.

—Mondar las rosas no es tan fácil como parece—explica Isabel con la mirada fija en las manos de su marido—; hay que coger la flor con una mano y abrirla, de manera que con la otra mano se puedan sacar todos los estigmas de una vez sin desperdiciar ni uno.

Todos los concursantes son rápidos, pero este año el más rápido es José, quien termina de mondar las cien flores apenas unos segundos antes que sus contrincantes.

Un aplauso general celebra su triunfo. El juez le entrega el premio: una placa conmemorativa. La familia lo abraza, orgullosa de llevarse el honor a su pueblo. Es la hora de volver a casa a comer el suculento gazpacho manchego que ha preparado la abuela. Es una buena recompensa para mi cuerpo cansado que ha trabajado duro para recoger, en una mañana fría, el oro carmesí, la especia más cara del mundo.

Fuente: CV. Cervantes.es